… wir haben nur dies eine kurze Leben!

Monat: Mai 2025

Warum ich um 20 Uhr schon abschalte…

Das Leid der Menschen – auf beiden Seiten – berührt mich tief. Doch es wird instrumentalisiert. Was nicht ins Narrativ passt, wird weggeschnitten. Dass es um Geld geht, um Macht, um die Waffenindustrie und seltene Erden – wird kaum erwähnt. Der Zuschauer wird für dumm verkauft und manipuliert.

Statt Aufklärung gibt es Ablenkung. Statt Wahrheit: Meinung in Dauerschleife.

Ich will nicht abstumpfen vor Bildern, die nur Teil eines Drehbuchs sind. Ich will keine Empörung, die gelenkt wird. Keine Informationen, die halbe Wahrheiten sind.

Darum schalte ich ab. Nicht aus Ignoranz. Sondern aus Klarheit.

Frühling

Manche Erinnerungen lassen sich einfangen wie ein Duft – konserviert in einer unsichtbaren Flasche, die sich erst öffnet, wenn ein bestimmter Moment, ein Geruch oder ein Gefühl den Verschluss löst. Plötzlich ist alles wieder da: klar, lebendig, nah – als hätte die Zeit nur kurz den Atem angehalten.

Fotos privat- Malberg, Eifel

Geschichten

Der Mann mit dem Oscar

… ist der seltsamste Mann, den ich kenne. Still, in sich ruhend, begabt, verträumt – er scheint irgendwo in seiner eigenen Welt zu leben. Eine Welt, die sehr fern und faszinierend nah ist. Es ist eine Freude, mit ihm zu sprechen. Als würde man eine Kiste voller wunderbarer Dinge öffnen – Fundstücke aus Gedanken, Melodien und Erinnerungen. Dinge, die man immer schon sehen wollte, aber nie benennen konnte. Und plötzlich liegen sie da – klar, zart und leuchtend. Seine Stimme, seine Musik teleportiert mich jedes Mal. Mit einem einzigen Ton nimmt sie mich mit, weit weg, hinein in etwas, das tiefer ist als Worte.

Genau so

Manchmal muss ich dann weg…

Auszeit!

Baumherz

Das Herz eines Baumes. Hat Sohnemann mir herausgeschlagen, beim Holzhacken 😍

Streik

Mein Katerchen möchte nicht, dass ich tippe. Also mache ich es heute nicht…

Er schläft mit Nase an meiner Hand …

Die Mode, ein Narzisst zu sein

In letzter Zeit begegnet mir immer öfter eine recht sorglose Verwendung des Begriffs „Narzisst“ – in sozialen Netzwerken, Gesprächen oder Interviews. Da heißt es dann: „Der Narzisst hat mein Leben ruiniert“ oder „Mit solchen Narzissten kannst du nur verlieren“. Solche Aussagen stören mich. Nicht, weil narzisstisches Verhalten keine Herausforderungen mit sich bringt – sondern weil der Begriff inflationär und meist ohne genaues Wissen verwendet wird. Narzissten sind auch Menschen. Und wer jemanden so bezeichnet, sollte sich zumindest darüber im Klaren sein, was das überhaupt bedeutet. Denn eines ist sicher: Mit Etiketten um sich zu werfen, ersetzt kein Verständnis. Und auch keine Auseinandersetzung mit dem eigenen Anteil an einer Geschichte. Es wird Zeit, genauer hinzusehen.

Tatsächlich wird der Begriff „Narzissmus“ heute vielfach als pauschale Zuschreibung für egozentrisches, forderndes oder manipulatives Verhalten gebraucht. Doch psychologische Perspektiven zeichnen ein differenzierteres Bild. Der Psychologe Klaus Eidenschink weist in seinen Veröffentlichungen darauf hin, dass narzisstische Muster meist auf frühe Anpassungsleistungen zurückgehen – auf Versuche, sich als Kind Anerkennung und Zuwendung zu sichern, indem man Erwartungen erfüllt, statt eigene Bedürfnisse zu zeigen. Aus dieser inneren Spannung kann später das Bedürfnis entstehen, über äußere Bestätigung ein Gefühl von Wert zu erzeugen. Wer dann besonders selbstsicher auftritt, kämpft oft nicht mit Überheblichkeit, sondern mit einem tiefsitzenden Mangel an Selbstwertgefühl.

Auch die Psychologin Bärbel Wardetzki beschäftigt sich seit Jahren mit dem Phänomen. In ihrem Buch „Narzissmus, Verführung und Macht“ beschreibt sie, wie narzisstische Persönlichkeiten auf andere häufig faszinierend wirken – selbstbewusst, wortgewandt, überzeugend. Gerade Menschen mit einem sensibleren Selbstbild lassen sich davon beeindrucken und suchen Nähe, nicht selten in der Hoffnung, durch die Strahlkraft des Gegenübers selbst zu wachsen. Doch genau hier liegt die Gefahr: Denn in diesen Beziehungen fehlt es oft an echtem Kontakt. Was zu Beginn wie Stärke wirkt, entpuppt sich nicht selten als Schutzmechanismus – und die emotionale Tiefe bleibt auf der Strecke.

Die pauschale Bezeichnung „Narzisst“ verkennt diese komplexe Dynamik. Sie reduziert Menschen auf ein Etikett und suggeriert, dass es sich um ein feststehendes Persönlichkeitsmerkmal handelt – unausweichlich, unheilbar, destruktiv. Doch genau das ist zu kurz gedacht. Wer mit Menschen zu tun hat, die narzisstische Züge zeigen, braucht zweierlei: Klarheit über die eigenen Grenzen – und den Willen, nicht vorschnell zu urteilen. Denn der Unterschied zwischen einem schwierigen Menschen und einem klinisch relevanten narzisstischen Persönlichkeitsbild ist erheblich – und keineswegs durch ein paar Posts auf Instagram zu erkennen.

Vielleicht wäre es an der Zeit, etwas mehr Demut in diese Diskussion zu bringen. Nicht, um problematische Muster zu verharmlosen. Sondern um die Würde des Einzelnen zu bewahren – auch dann, wenn er uns wehtut. Menschen sind keine Schubladen. Und wer aufrichtig hinschaut, erkennt oft, dass unter der Fassade mehr steckt als nur der Wunsch, zu glänzen. Verständnis heißt nicht, alles zu entschuldigen. Aber es beginnt mit der Bereitschaft, hinzuhören, statt vorschnell zu verurteilen.

Wer also über „Narzissten“ spricht, sollte wissen, wovon er redet. Und manchmal auch: von wem.

Muttertag- allein in der Natur !

„Mach dir einen schönen Tag“, hatten sie gesagt. Mit leuchtenden Augen und viel Tamtam. Ich solle raus, entspannen, mich verwöhnen. Muttertag eben. Ich ließ mich überzeugen – nicht, weil ich überzeugt war, sondern weil es einfacher war, zu gehen, als zu diskutieren.

Mein Brunch bestand aus einem Einkauf bei Lidl. Sonntags geöffnet – kein kleines Wunder in dieser Gegend, wenn man bedenkt, dass sonst sogar die Kühe nach Plan kauen, nein in Luxemburg normal. Ich kaufte Croissants, Trauben, eine Packung Bio-Hüttenkäse, den später keiner essen wollte, und eine Flasche Rosenlimo, die so hübsch aussah und noch besser schmeckte.

Danach fuhr ich durch die Landschaft. Ohne Ziel, ohne Plan. Einfach nur rollen, Wiesen anschauen, Hügel zählen. Irgendwo zwischen Lascheid und Grüfflingen stellte ich fest, dass mir niemand eine Nachricht geschickt hatte. Kein „Wo bist du?“, kein „Was soll’s zum Abendessen geben?“ – nicht mal ein „Wir haben den Hund verloren“.

Zurück zuhause roch es verdächtig nach Fluss. Das Angelzeug war weg. Die Kinder taten unschuldig, was verdächtig ist, wenn niemand einen Grund zur Schuld genannt hat. Die Schuhe waren nass, das Handtuch war weg und der Hund – na ja, der war matschig und glücklich.

„Wir waren ein bisschen draußen“, sagten sie. Kein Wort vom Schwimmen. Kein Wort von der Our. Ich sagte nichts. Ich nahm mein alkoholfreies Leffe, setzte mich auf die Terrasse und tat so, als wäre das genau der Muttertag, den ich mir gewünscht hatte.

Vielleicht war er das sogar. Still, ehrlich, ein bisschen bröckelig. Wie wir alle.

Und die Angel? Die bleibt verschwunden. Für heute.

Unser Herz auf vier Pfoten

Er liegt jetzt oft still. Seine Augen sind noch dieselben – wach, warm, weise. Aber sein Körper ist müde geworden. Jeder Schritt fällt ihm schwerer. Die Wege, die früher voller Freude waren, werden kürzer. Manchmal bleibt er einfach stehen und schaut uns an, als wolle er sagen: Ich bin noch da. Aber ich kann nicht mehr wie früher.

Er ist alt. Und krank. Und wir wissen, dass die gemeinsame Zeit zu Ende geht.

Dieser Hund, unser Hund, war nie “nur ein Tier”. Er war da, als die Kinder klein waren. Er hat uns getröstet, wenn die Welt zu laut war. Hat sich an unsere Füße gelegt, wenn wir nicht wussten, wie es weitergeht. Er hat uns zum Lachen gebracht. Uns beschützt. Uns begleitet – durch Jahre, durch Phasen, durch Leben.

Jetzt sind wir für ihn da. Tragen ihn manchmal die Treppe hoch. Halten seine Pfote, wenn die Nächte lang sind. Streicheln sein graues Fell, erzählen ihm leise, wie sehr wir ihn lieben. Dass er nichts falsch gemacht hat. Dass er gut war. Immer. Ein Teil unserer Familie, unserer Geschichte, unseres Herzens.

Abschied tut weh. Und trotzdem liegt in diesem Abschied auch Dank. Für jede Sekunde, die wir mit ihm hatten. Für alles, was er uns gegeben hat, ohne je etwas dafür zu fordern.

Bald wird er nicht mehr bei uns sein. Aber er wird bleiben. In unseren Erinnerungen, in unserer Sprache, in unserem Leben.

Denn ein Hund wie er geht nicht einfach.

Er hinterlässt Spuren. Tiefer, als Worte es je könnten.

Der Neue

Ein Tisch mit Geschichte…

Es war kein Kauf. Eher ein Finden. Kein glänzender Neubeginn, sondern ein leises Wiederaufnehmen. Der Schreibtisch, Second Hand, trägt Spuren. Nicht als Makel, sondern als Zeichen eines anderen Lebens. Seine Schubladen erzählen nichts – und genau das macht sie glaubwürdig.

Man sitzt nicht an ihm, man kehrt zurück. Die Hände ruhen auf Holz, das schon andere Pläne, Briefe, Zweifel getragen hat. In der linken Ecke ein kaum sichtbarer Kratzer – vielleicht von einem Füller, der nicht mehr schrieb. Rechts ein Abdruck, als hätte jemand oft dort die Tasse abgestellt, bevor er weiterdachte.

Der Tisch drängt sich nicht auf. Kein Designobjekt, kein Statement. Aber er hält aus. Meine Notizen, mein Schweigen, meine Tiefflüge und tollen Tage. Die Zeit tropft anders auf dieses Holz. Nichts blinkt. Nichts lenkt.

Und doch, jedes Mal, wenn ich mich setze, ist da dieser Moment: als ob jemand kurz davor wäre, mir etwas zuzuflüstern. Nicht laut. Nur ein Hauch von Möglichkeit.

Mehr braucht es nicht.

Von DABEI in St. Vith – unbezahlte Werbung

Thorsten Frei und die Rückkehr zur Klarheit – ein Kanzleramtschef mit Haltung

Ein Kommentar zum Stern- Interview

Fotograf: Tobias Koch

Lizenz: Dieses Bild ist im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung über die Bundesregierung frei verwendbar.Deutscher Bundestag+1bundesregierung.de

Wenn sich politische Rollen verändern, verändert sich oft auch der Ton. Seit Thorsten Frei das Bundeskanzleramt führt, zeichnet sich genau das ab: Weniger Inszenierung, mehr Struktur. Und ein Stil, der auffällt – gerade, weil er sich nicht aufdrängt. Im Stern-Interview skizziert Frei keine Vision im großen Format, sondern konkrete Maßnahmen: Stromkosten senken, Unternehmen entlasten, Regierungskultur verbessern.

Dabei bleibt er nüchtern, aber nicht kühl. Sachlich, aber nicht leer. Man muss seine Sprache einfach lieben – sie ist klar, direkt und frei von Pathos. Ein seltener Ton in der politischen Kommunikation, der nicht belehrt, sondern ordnet. Es ist dieser professionelle Sprachduktus, der Vertrauen schaffen kann, gerade weil er nicht auf Emotionen zielt.

Auch inhaltlich überrascht Frei: Er denkt über alte Beschlüsse nach – etwa den Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei. Nicht aus Opportunismus, sondern mit dem Blick für das, was politisch notwendig ist. Ein sachlicher Pragmatiker also, der dennoch Haltung zeigt. In einer Zeit, in der Debatten oft von Lagerdenken geprägt sind, wirkt das fast erfrischend.

Hinzu kommt: Frei kündigt Ergebnisse an – nicht irgendwann, sondern bald. Eine selten gewordene Form von Verantwortungsübernahme, die weder auf Schlagworte noch auf Schuldzuweisungen setzt, sondern auf Machbarkeit. Das ist nicht spektakulär – aber es ist genau das, was Regierungshandeln oft fehlt: Verlässlichkeit.

Dass er dabei das Kanzleramt verschlanken will, ist mehr als Symbolpolitik. Es signalisiert: Effizienz beginnt bei sich selbst.

Frei steht nicht für große Gesten, sondern für klare Linien. In einer lauten Zeit ist das vielleicht genau das, was politische Führung neu definieren könnte.

Unabhängiger Journalismus

Unabhängiger Journalismus, aber bitte zum Nulltarif?

Alle schimpfen auf Werbung und mediale Beeinflussung

Ein Kommentar- allerdings Achtung- urheberrechtlich geschützt!

Wer kennt es nicht: Kaum öffnet man einen Artikel oder ein Video, springt einem erst mal Reklame ins Gesicht. Pop-ups, Banner, „Sponsored Content“ – einfach nur nervig. Natürlich empfinden fast alle diese Dauerberieselung als Zumutung. Drei Viertel der Nutzer finden Online-Werbung aufdringlich. Viele fühlen sich von Medien manipuliert, wittern hinter jeder Schlagzeile eine versteckte Agenda oder Lobby-Einflussnahme. Die Parole lautet: „Wir wollen unabhängige Medien, die uns nicht mit Werbung und Propaganda beeinflussen!“ Kein Wunder, dass Adblocker boomen und überall über „die Medien“ geschimpft wird.

Doch halt: Dieselben Leute, die lautstark unabhängigen, werbefreien Journalismus fordern, haben auf der anderen Seite einen tickenden Geizkragen in der Tasche. Werbung ist böse, klar – aber sie kostenlos wegklicken zu können, ist halt auch zu verlockend. Man empört sich über „gekaufte Journalisten“ und „manipulative Berichterstattung“, während man genüsslich kostenlose News-Apps durchscrollt, die genau durch jene verhasste Werbung finanziert werden. Ironisch, oder? Ein bisschen so, als würde man Fast Food für ungesund erklären, aber sich dann beschweren, dass Bio-Essen Geld kostet.

Bezahlen? Ich doch nicht!

Hier kommt die Krux: Unabhängiger, werbefreier Journalismus mag ja schön und gut sein – aber bitte ohne meine Brieftasche zu belästigen. Bezahlen für Nachrichten? Um Himmels Willen! In Umfragen geben knapp 70 % der Deutschen offen zu, dass sie keinen Cent für Online-Nachrichten ausgeben wollen. Ähnlich sieht’s anderswo aus: Zwei Drittel der US-Konsumenten sind nicht bereit, für werbefreie Angebote extra zu zahlen. Die Gratis-Mentalität hat sich festgefressen.

Schauen wir nach Deutschland: Hier finanziert der Rundfunkbeitrag (vulgo „GEZ”) theoretisch unabhängigen Journalismus bei ARD, ZDF & Co. Doch anstatt sich zu freuen, wird kräftig gewettert. Es ist längst Volkssport, über die „Zwangsgebühr“ zu schimpfen. In geselligen Runden prahlt man damit, wie man den Gebühreneintreibern jahrelang ein Schnippchen schlug. Alle wollen die öffentlich-rechtlichen Sender am liebsten werbefrei und staatsfern – aber wehe, man bittet jeden Haushalt um einen fairen Beitrag! Dann ist von „Abzocke“ und „Staatsfunk“ die Rede, bevor man flugs wieder zu YouTube oder Facebook abwandert, wo die Informationshäppchen gratis sind (und munter personalisierte Werbung läuft).

Auch private Nachrichtenportale merken den Unwillen der Nutzer, zu bezahlen. Paywall? Nein danke, sagen die meisten, und suchen sich lieber die nächste kostenlose Alternative. Es wird geschnorrt, was das Zeug hält: Probeabos werden ausgereizt, Artikel via Inkognito-Modus oder Script-Tricks entlockt, Adblocker angeworfen. Hauptsache, nichts bezahlen müssen. Gleichzeitig beklagt man, dass Journalisten „nur noch Klickfang“ betreiben oder Themen oberflächlich behandeln. Tja – Qualität hätte nun mal ihren Preis. Wer für guten Inhalt nichts zahlen will, bekommt eben das, was Werbeklicks maximiert: schrille Überschriften, seichte Kost und PR-Meldungen im News-Gewand.

Unabhängiger Journalismus? Romantisch – und ruinös

Es klingt so schön: unabhängiger Journalismus. Frei von Werbung, Lobbyeinfluss, Parteienspende, PR-Auftrag. Die vierte Gewalt in Reinform. Fast schon poetisch. Doch wer ernsthaft versucht, unabhängig zu arbeiten – also ohne Verlag im Rücken, ohne Anzeigenkunden, ohne Clickbait – merkt schnell: Unabhängigkeit heißt vor allem eins: unbezahlbar. Und zwar im wörtlichen Sinn.

Denn was verdient man mit echter, sauberer Recherche? Mit tiefem Faktencheck, mit dem Interview, das nicht gekauft ist? Meist: gar nichts. Vielleicht ein paar Likes. Vielleicht ein Leserkommentar wie „Endlich sagt’s mal jemand“. Aber kein Honorar, das die Miete zahlt.

Der Idealismus, auf dem dieser unabhängige Journalismus basiert, ist bewundernswert – aber ökonomisch suizidal. Wer nicht klicktauglich schreibt, wer nicht in Headlines brüllt, wer sich nicht verkaufen lässt – wird schlicht nicht bezahlt. Vielleicht wird er gesehen, aber nie bezahlt.

Ein unabhängiger Journalist ist heute wie ein Biobauer ohne Hofladen: theoretisch goldwert, praktisch pleite.

Wem also dieser viel beschworene „unabhängige Journalismus“ wirklich etwas bedeutet – der sollte nicht applaudieren, sondern bezahlen. Sonst stirbt das Ideal – an Unterfinanzierung, nicht an Zensur.

Die quadratur des Kreises: Qualität zum Nulltarif?

Man stelle sich vor, Journalismus wäre eine eierlegende Wollmilchsau: liefert kritische Investigativberichte in Hülle und Fülle, völlig neutral, und braucht weder Werbung noch zahlende Kunden, weil er sich magisch selbst finanziert. Klingt traumhaft? Ist es auch – leider ein Märchen. In der Realität kostet Journalismus Geld: Recherche braucht Zeit, Reporter wollen Gehalt, Infrastruktur will bezahlt sein. Irgendwer muss die Rechnung übernehmen.

Doch viele Zeitgenossen scheinen zu glauben, Journalist:innen lebten von Luft und Liebe. Warum für Nachrichten zahlen, wo doch “das Internet” alles kostenlos liefert? Dass hinter einem gründlich recherchierten Hintergrundbericht womöglich wochenlange Arbeit und Reisekosten stecken, verdrängen wir gerne. Qualitätsjournalismus zum Nulltarif – das wäre so, als verlange man vom Bäcker die Brötchen umsonst, weil man Brot ja auch irgendwo auf dem Feld finden könnte. Die Folge: Seriöse Medienhäuser stehen vor einem Dilemma. Sie sollen unabhängig berichten und bitte nicht zu sehr auf Klicks schielen – aber gleichzeitig erwartet das Publikum, dass alles frei verfügbar ist. Eine unmögliche Gleichung.

Beispiel gefällig? Der renommierte Spiegel bietet ein „Pur-Abo“ an: Gegen ein paar Euro monatlich gibt’s die Webseite ohne Tracking und Werbung. Wer nicht zahlt, darf gratis weiterlesen, wird aber eben getrackt und mit Anzeigen versorgt. Was machen die meisten? Richtig – die meisten wählen die kostenlose Variante mit Werbe-Cookies. Verständlich, niemand will 4–5 € pro Monat pro Nachrichtenseite zahlen – das könnte ja auf 30 € summieren, wenn man mehrere Seiten lesen will. Aber man sollte sich im Klaren sein: Der Gegenwert, den wir als Werbe-Nutzer bringen, ist minimal. Die jährlichen Werbeeinnahmen pro Kopf liegen oft bei nur ein paar Euro. Mit anderen Worten: Würden alle Leser ein bisschen was bezahlen, könnte Werbung fast komplett entfallen – doch so weit kommt es eben nicht.

Wie soll Journalismus sich finanzieren?

Wenn Werbung verpönt ist und niemand zahlen will, bleibt die Frage: Wer soll’s richten? Ein paar Möglichkeiten – jede mit Haken und Ösen:

Staatliche Finanzierung: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk à la ARD/ZDF oder staatliche Fördergelder für Medien. Vorteil: gesicherte Finanzierung, kein Quotendruck. Nachteil: Wird schnell als „Staatsmedien“ verschrien, politisch beeinflusst oder bürokratisch aufgebläht. Die Akzeptanz sinkt, wenn Zwangsbeiträge erhoben werden – siehe die Dauer-Aufregung um die GEZ-Gebühr. Paywalls und Abos: Die Nutzer direkt zur Kasse bitten. Theoretisch fair: Wer lesen will, zahlt. Praktisch scheitert es oft an der Masse. Nur eine kleine Minderheit ist bereit, für Online-News zu abonnieren. Viele leisten sich höchstens ein Abo und meiden alle anderen Inhalte. Die Konsequenz: Informationen spalten sich in zwei Klassen – hier die zahlenden Premium-Leser mit hochwertigem Inhalt, dort die Gratis-Nutzer, die sich mit klickoptimierten Häppchen begnügen müssen. Demokratiefördernd ist das nicht gerade. Werbung und Klicks: Das alte Modell – Inhalte gratis, Finanzierung über Anzeigen. Wird ja noch breit praktiziert, aber wir sehen die Auswirkungen: Clickbait überall, Datenschutzprobleme durch Tracking, Artikel, die eher gefällig für Werbekunden sind als kritisch für die Leser. Unabhängigkeit? Eher schwierig, wenn der Autohersteller xy dicker Inserent ist – ob da der Enthüllungsbericht über dessen Abgasskandal groß rauskommt? Das Vertrauen leidet erheblich, wenn Medien primär als Werbeplattform wahrgenommen werden. Mäzene und Stiftungen: Einige hoffen auf großzügige reiche Onkel oder Stiftungen, die Qualitätsjournalismus aus Gemeinsinn fördern. Gibt es – z.B. finanzieren Stiftungen gewisse Investigativ-Recherchen oder Milliardäre kaufen Zeitungen aus Idealismus. Doch auch hier: Wer zahlt, bestimmt mit. Im besten Fall halten sich Mäzene raus, im schlimmsten Fall verfolgen sie eigene Interessen im Hintergrund. Und auf Almosen allein lässt sich keine flächendeckende Medienvielfalt gründen – es bleiben meist Leuchtturm-Projekte, während die breite Basis darbt.

Fazit: Kein Geld, keine unabhängige Presse – so einfach ist das

Unabhängiger, kritischer Journalismus ist unbezahlbar wertvoll – aber eben nicht kostenlos zu haben. Die breite Masse ruft nach objektiver Information frei von Werbung und Einflussnahme, weigert sich jedoch, dafür in die Tasche zu greifen. Dieses Anspruchsdenken – alles haben wollen, aber nichts dafür geben – führt am Ende zu genau dem, was niemand will: ein Medienangebot, das entweder von Werbung durchseucht, von Großgeldgebern gelenkt oder qualitativ verflacht ist.

Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, was uns seriöse Informationen wert sind. Ein Zeitungs-Abo für ein paar Euro im Monat – weniger als ein Streamingdienst oder ein Handyvertrag – sollte es uns eigentlich wert sein, wenn dafür die Demokratie mit solider Berichterstattung versorgt wird. Andernfalls zahlen wir eben auf andere Weise: mit unserer Aufmerksamkeit für Werbung, mit unseren Daten beim Tracking, oder langfristig mit dem Verlust an Vielfalt und Qualität in der Medienlandschaft.

Denn am Ende gilt: “You get what you pay for” – oder auf gut Deutsch: Umsonst ist nur der Tod, und selbst der kostet das Leben.

Mein Bauch gehört mir, aber muss er so bleiben?

Es gibt Körperteile, die man ohne Wehmut hergibt: die Blinddarmentzündung, das letzte bisschen Hoffnung auf Bikini-Fotos – und den Babybauch, der nie gefragt wurde, ob er bleiben darf. Er tat es trotzdem. Treu wie mein Hund. Nur nicht halb so charmant.

Nach Jahren der geduldigen Ignoranz hat mich nun die Realität erwischt. Die Hose kneift nicht mehr nur ein bisschen. Sie schreit. Und mit ihr der Arzt: Viszeralfett sei kein kosmetisches Problem, sondern ein tickendes Organ. Na toll. Man kann sich also wortwörtlich zum metabolischen Minenfeld futtern. Risiko gefällig?

Bauchfett kann:

Deine Leber verfetten Dein Herz belasten Deine Bauchspeicheldrüse sabotieren Deine Zellen beleidigen (Insulinresistenz lässt grüßen) Deine Hormone aus dem Gleichgewicht werfen Entzündungen anfeuern Und – Trommelwirbel – das Demenzrisiko erhöhen

Hurra.

Also: Schluss mit lustig. Ich geh auf Diät. Aber bitte ohne Weizen, Milch, Zucker, Glukose, Fruktose, Dextrose, Maltose – eigentlich ohne alles, was schmeckt. Dafür mit allem, was wirkt. Ich nenne es Operation Flauschfrei.

Hier mein Plan – für alle, die ihre Organe lieber gesund als weich gepolstert mögen:

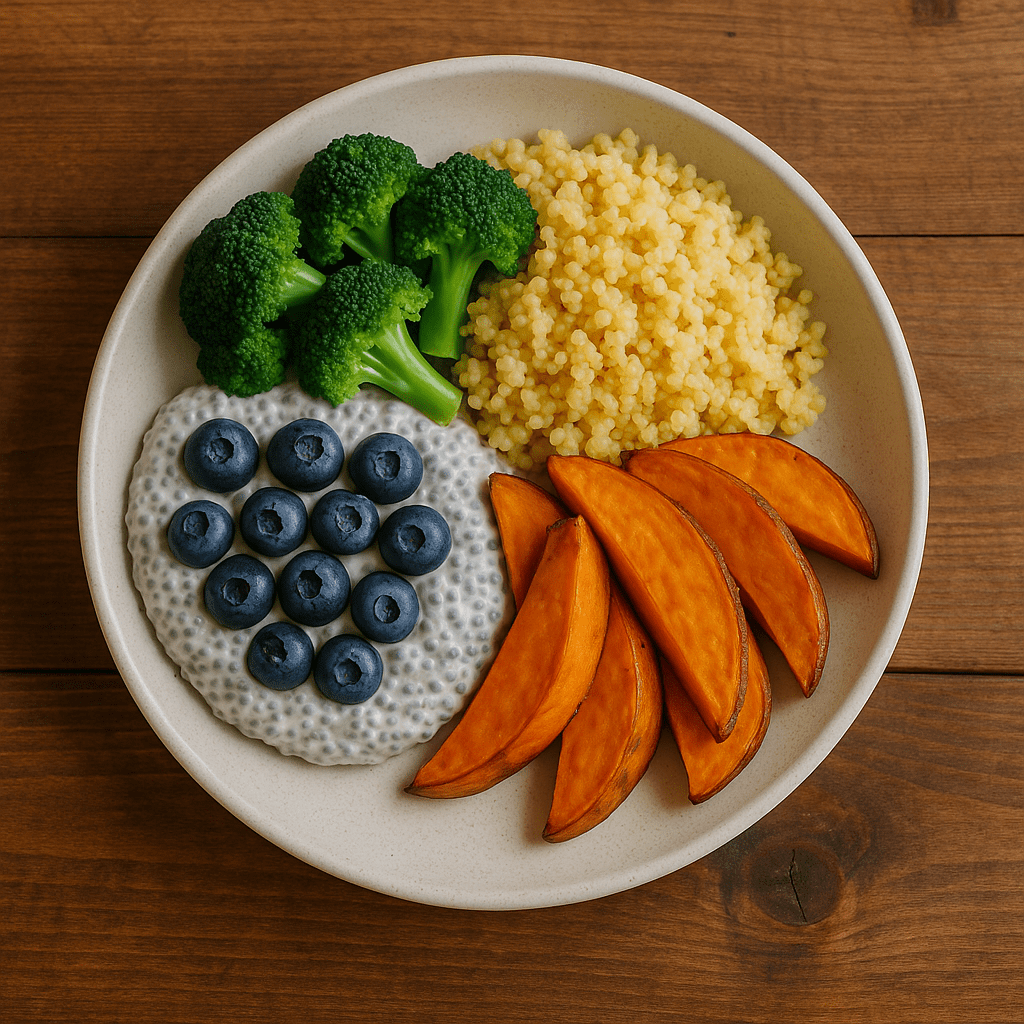

Wochenplan – glutenfrei, laktosefrei, zuckerfrei, aber nicht freudefrei

Montag

Frühstück: Chia-Kokos-Pudding mit Heidelbeeren

Mittag: Quinoasalat mit Ofengemüse und Hanfsamen

Abend: Gedünsteter Brokkoli mit Hirse und Räuchertofu

Dienstag

Frühstück: Smoothie aus Avocado, Spinat, Gurke und Mandeldrink

Mittag: Rote-Linsen-Curry mit Zucchini und Kurkuma

Abend: Gebackene Aubergine mit Tomaten-Kräuterfüllung

Mittwoch

Frühstück: Overnight-Buchweizen mit Zimt, Apfel und Walnüssen

Mittag: Hähnchenbrust (bio) auf Blumenkohlreis

Abend: Salat mit Rucola, fermentiertem Gemüse und Olivenöl

Donnerstag

Frühstück: Mandeljoghurt mit Leinsamen und Himbeeren

Mittag: Süßkartoffelstampf mit Grünkohl

Abend: Zucchininudeln mit Avocado-Basilikum-Creme

Freitag

Frühstück: Hirsebrei mit Birne und Kardamom

Mittag: Quinoa-Bowl mit Brokkoli, Sesam und Tamari

Abend: Pilzpfanne mit Petersilie und schwarzen Bohnen

Samstag

Frühstück: Kokos-Porridge mit Kakaonibs und Banane (halbe)

Mittag: Gebackene Paprika mit Linsenfüllung

Abend: Gedämpfter Fenchel mit Kräuterdip und Buchweizen

Sonntag

Frühstück: Smoothiebowl mit Beeren, Nüssen, Flohsamen

Mittag: Gegrilltes Gemüse mit Oliventapenade

Abend: Miso-Suppe mit Algen, Tofu und Rettichstreifen

Snacks erlaubt:

Ein paar Mandeln Ein Stück fermentierter Apfel Ein Löffel Kokosöl gegen Heißhunger (ja, ernsthaft) Kräutertee – so viel, bis du den Teekessel beim Namen nennst

Und sonst?

Bewegung. Weniger Sitzen. Mehr Schlaf. Weniger Drama. Mehr Darmfreundlichkeit.

Bauch weg bedeutet nicht nur: endlich wieder Jeans ohne Reißverschluss-Krieg. Es heißt: weniger Entzündung, mehr Energie, besser denken.

Also los. Zieh deinen Bauch in die Verantwortung – und dich gleich mit.

Gedankenspazieren

Es gibt Tage, da ist der Weg das Einzige, was klar bleibt. Kein Ziel, kein Plan – nur Schritt für Schritt durch die Landschaft, durch das Dorf, durch ein Stück unverfügbarer Zeit. Wer spazieren geht, sucht nicht. Wer spazieren geht, findet – Gedanken, Antworten, manchmal ein vergessenes Gefühl.

Spazieren ist keine Flucht. Es ist ein langsames Gespräch mit sich selbst und der Welt. Der Blick löst sich vom Bildschirm, das Denken vom Funktionieren. Die Füße übernehmen das Tempo, und plötzlich beginnt der Kopf, leiser zu werden. Nicht leer, sondern frei.

Ich habe viele meiner besten Ideen nicht am Schreibtisch gehabt, sondern irgendwo zwischen Wegrand und Wind. Nicht weil ich gesucht habe, sondern weil ich offen war. Für eine Stimmung. Für einen Satz, der hängen bleibt. Für eine Wahrheit, die nicht laut daherkommt.

Spaziergänge sind unpolitisch, aber nicht unbedeutend. Sie sind keine Therapie, aber manchmal heilend. In einer Welt, die Schnelligkeit belohnt, sind sie ein stiller Widerstand – gegen Dauerbeschallung, gegen das ständige Müssen, gegen die Unfähigkeit, auch mal nichts zu erwarten.

Und wenn ich doch etwas finde? Eine Feder am Wegesrand. Eine Idee. Oder einfach nur den Satz: So wie es ist, ist es gerade genug. Dann weiß ich: Der Spaziergang war klug. Auch wenn er nichts gesucht hat.

Kein Dorf- aber Eifel . Nikon – Bild privat